近日,999全讯白菜网顾敏院士、张轶楠教授团队在光学领域知名期刊《PhotoniX》上发表题为“用于被动辐射冷却的可扩展、超薄、高选择性和高发射性的微球-聚合物耦合超表面薄膜”(Scalable, ultrathin, highly selective and emissive films by microsphere-polymer coupled metasurfaces for passive radiative cooling)的创新研究成果。999全讯白菜网博士生朱倩为第一作者,顾敏院士、张轶楠教授和王彤特聘副研究员为通讯作者,999策略白菜官方网站为第一单位。

面对全球气候变暖与能源消耗激增的挑战,传统的主动冷却设备(如空调)在消耗巨量电能的同时,也加剧了城市热岛效应和温室气体排放,迫切需要更绿色、高效的替代方案。被动日间辐射制冷(PDRC)技术因能在零能耗条件下将热量通过8–13 μm大气透明窗口辐射至外太空而备受关注。然而,现有PDRC材料在“高选择性辐射、结构超薄化与规模化制造”三者之间长期存在难以兼顾的难题——无机介电材料虽能实现高光谱选择性与发射率,却因依赖真空镀膜设备,制备复杂、成本高,可扩展性与兼容性受限;有机聚合物虽经济且易规模化生产,却因低折射率、高色散,发射光谱与大气透明窗口匹配度差,且厚度较厚。

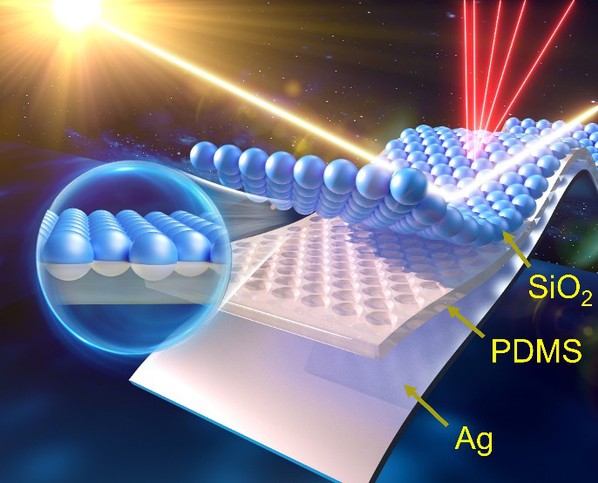

针对这一瓶颈,研究团队创新性地提出了“微球-聚合物耦合超表面”的设计理念。其核心创新在于利用SiO₂微球与PDMS基体之间的光学耦合效应,选择性地激发和抑制8–13 μm大气窗口之内和之外的米氏共振。通过精确调控微球直径和嵌入深度实现了高红外发射率(0.96)、强光谱选择性(1.50)和高太阳反射率(0.96)。在上海屋顶实测中,降温幅度最高达7.1 ℃。这种结构在确保高制冷性能的同时,兼具超薄(仅约10.5 μm)、轻质、柔性等优点。此外,其还可以卷对卷的方式实现薄膜连续化制备,具备显著的成本优势和规模化生产潜力,可广泛应用于建筑外墙、汽车车身和冷却水箱等场景。能源建模预测显示,其在建筑应用中可降低约40%的制冷能耗,每年每栋建筑可减少数吨的二氧化碳排放,为实现“双碳”目标提供了切实可行的新路径。

微球聚合物超表面辐射制冷超薄薄膜概念图

论文链接: https://photonix.springeropen.com/articles/10.1186/s43074-025-00198-z